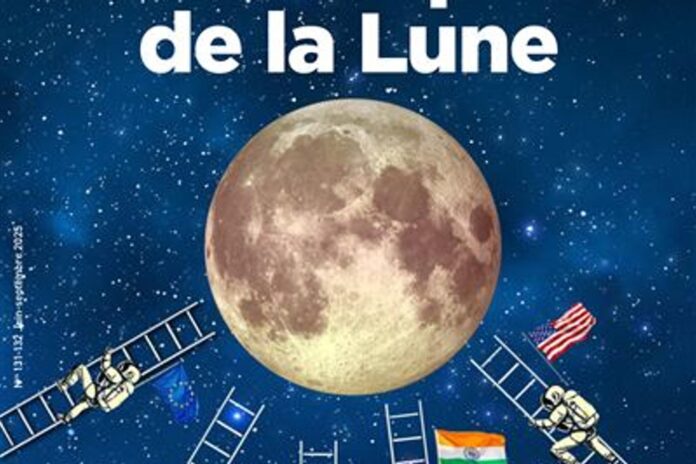

Revue des revues. L’image de Neil Armstrong dans sa combinaison spatiale plantant le drapeau américain sur la Lune, le 21 juillet 1969, est entrée dans l’histoire. Celle, trois ans plus tard, en 1972, de Harrison H. Schmitt a été oubliée alors qu’il est le dernier homme à avoir foulé le sol lunaire. Du moins jusqu’ici. Depuis maintenant un demi-siècle, l’activité spatiale n’a fait que s’intensifier, avec désormais une dizaine de pays à même de lancer leurs propres satellites, mais elle s’est concentrée sur la surveillance, les télécommunications et les utilisations stratégiques. Quelque 15 000 satellites étaient en orbite en décembre 2024, dont 8 000 américains qui, à 80 %, appartiennent à des acteurs privés et, en premier lieu, à la société SpaceX d’Elon Musk.

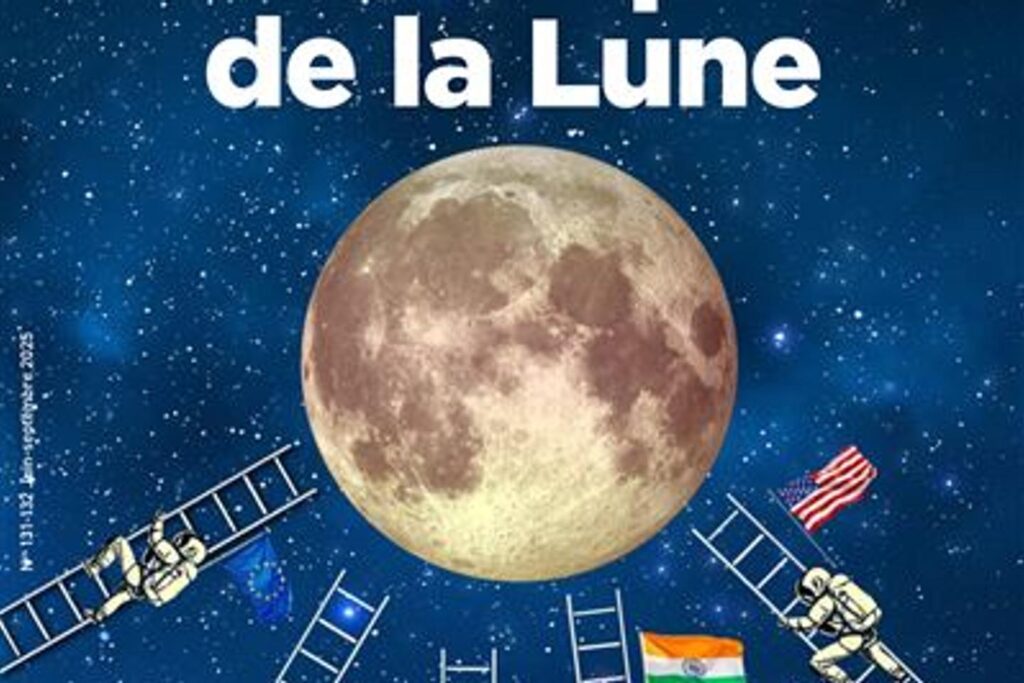

« L’espace sublunaire est devenu une banlieue de la Terre », souligne Questions internationales, la revue bimestrielle de La Documentation française, dans un riche numéro consacré à l’espace et notamment à la nouvelle course à la Lune, avec les contributions de nombre des meilleurs spécialistes du sujet. « Il s’agit maintenant d’organiser une installation durable de villages lunaires, et, sur le papier, on prévoit déjà qu’ils puissent vivre en quasi-autarcie », souligne Serge Sur, membre de l’Institut de France et rédacteur en chef de la revue. La grande rivale des Etats-Unis dans la conquête spatiale est la Chine « qui s’impose en deuxième position tant pour le nombre des satellites que pour la diversité des missions », expose la géographe Isabelle Sourbès-Verger.

Qui des astronautes américains ou des taïkonautes (littéralement « hommes du grand vide » en chinois) seront les premiers à remettre pied sur notre satellite ? La mission Artemis, associant, autour des Etats-Unis, 28 pays dont la France dans une logique de partenariat public-privé, prévoit d’y arriver avant 2030. Les enjeux sont immenses : technologiques, bien sûr, mais aussi militaires et juridiques.

Il vous reste 40.91% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.