La loi du 9 décembre 1905 séparant les Eglises et l’Etat a acquis une forte autorité symbolique. De multiples commémorations des 120 ans de ce texte majeur sont prévues, alors que les orientations politiques récentes s’en éloignent, en faisant peser l’impératif de neutralité non plus seulement sur les représentants de l’Etat, comme le prévoit la loi, mais sur les citoyens (et surtout des citoyennes musulmanes), dans des contextes toujours plus nombreux. Bruno Retailleau n’a-t-il pas proposé d’interdire le port du voile à l’université et aux accompagnatrices scolaires ? Et le Sénat d’élargir ce périmètre au sport ? Devenue « valeur », cette « nouvelle laïcité » (expression de la juriste Stéphanie Hennette Vauchez) a parfois moins pour objet de protéger la liberté de conscience que de tester la loyauté républicaine des citoyens.

L’omniprésence mémorielle de la loi de 1905 est paradoxale pour une autre raison : historiquement, elle n’est que la seconde séparation des Eglises et de l’Etat. La première est presque totalement oubliée quand nous devrions commémorer cette année ses 230 ans. Que s’est-il donc passé en ce 21 février 1795 ?

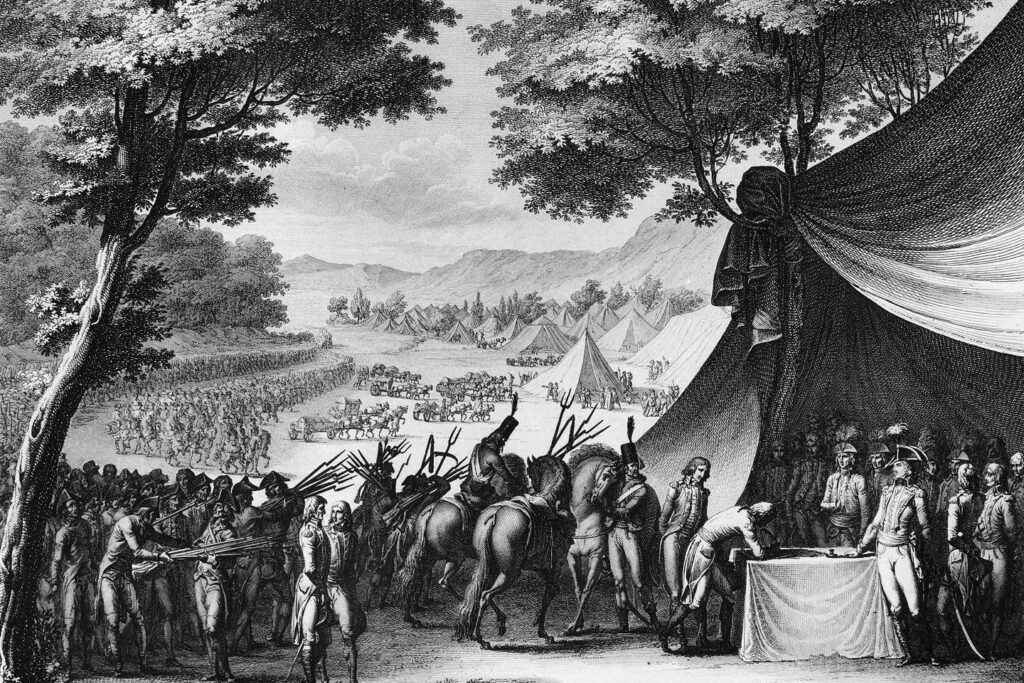

Sortir de la guerre civile

Tout commence le 9 thermidor an II (27 juillet 1794 du calendrier révolutionnaire). Robespierre est arrêté et la Convention prend le pouvoir. Elle réunit une coalition autour des députés de la plaine, groupe de modérés opposés aux radicaux de la montagne. Le but de la manœuvre est de sortir de la Terreur. Les thermidoriens (nom donné aux députés de la Convention qui firent tomber Robespierre) rompent avec le projet de leurs adversaires jacobins d’épurer la nation pour créer une société nouvelle. Ils veulent restaurer l’unité du pays et stabiliser, voire achever, la révolution en renouant avec l’horizon libéral des années 1789-1791. Pour sortir de la guerre civile, pacifier le schisme religieux et national né en 1790 de la Constitution civile du clergé (confiant à la nation, et non plus au pape, l’autorité sur l’Eglise de France) est indispensable.

Il vous reste 69.68% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.