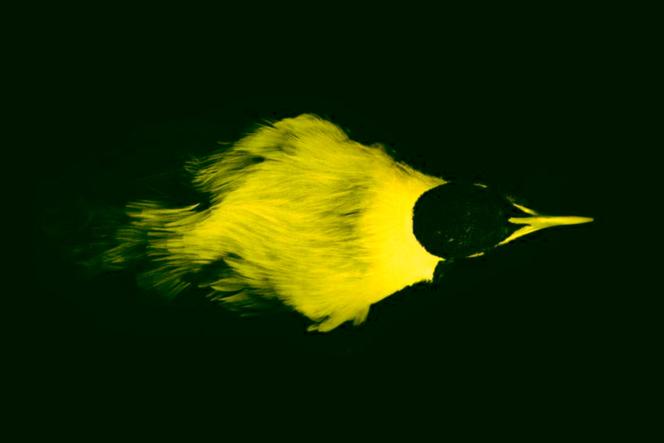

Le plumage ne fait pas tout. Même les oiseaux de paradis, ou paradisiers, dont les couleurs chatoyantes peuvent faire bien des jaloux, ont une botte secrète pour se rendre encore plus séduisants. Des chercheurs américains ont eu l’idée, manifestement saugrenue puisque personne ne s’était posé la question auparavant, de vérifier s’ils étaient fluorescents. Leur étude, menée grâce à la collection d’ornithologie du Muséum américain d’histoire naturelle de New York, qui abrite toutes les espèces d’oiseaux de paradis décrites à ce jour, a été publiée, le 12 février, dans la revue Royal Society Open Science.

Résultat, trente-sept des quarante-cinq espèces sont dotées de mécanismes de biofluorescence. Des parties de leur plumage, ou de leur corps, absorbent la lumière et en renvoient à des longueurs d’onde plus longues le vert et le vert-jaune, comme le révèle cette photo de paradisier impérial (Paradisaea guilielmi).

Pour découvrir ce phénomène, Rene P. Martin (alors en postdoctorat), première autrice de cette étude, a procédé à un test rapide à l’aide d’une lumière bleue sur les spécimens du Muséum. Celle qui est aujourd’hui professeure adjointe à l’université du Nebraska à Lincoln a ensuite soumis les plumages des espèces qui avaient brillé à cette première lumière à des examens plus approfondis. « [Celles] présentant une biofluorescence potentielle ont été transportées dans une salle totalement obscure pour l’imagerie et l’analyse des spectres d’émission », écrivent les auteurs.

Il vous reste 53.75% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.