C’est l’histoire d’une femme de 49 ans qui, à la suite d’une rechute tardive de son cancer du sein droit, compliquée par de multiples métastases cérébrales, a développé un trouble neurologique aussi fascinant que rare : l’akinétopsie. Elle présente une incapacité à percevoir le mouvement des objets qui l’entourent. Elle déclare que les objets en mouvement devant elle semblent figés, comme des arrêts sur image, évoquant une vision stroboscopique. Seule subsiste une image statique persistante durant quelques secondes même après le déplacement des objets, qui finit par disparaître de son champ visuel.

De plus, elle ne perçoit pas le mouvement des objets silencieux, mais lorsque les

médecins renouvellent l’examen en traversant la pièce tout en lui parlant, elle décrit leur déplacement comme une succession de photographies.

L’IRM cérébrale révèle des lésions sévères, concentrées notamment dans la région temporale moyenne (aire V5/MT) du cortex visuel. Ce cas clinique a été rapporté en septembre 2024 par Lucas Henriques Viscardi et ses collègues psychologues brésiliens (Porto Alegre, État du Rio Grande do Sul) dans la revue Neurological Sciences. Il s’agit de la première description d’un cas d’akinétopsie associé à des métastases cérébrales.

Vision stroboscopique

L’akinétopsie, ou cécité au mouvement, correspond à une atteinte rare des fonctions visuelles supérieures. Il s’agit d’un déficit sélectif de la perception du mouvement, sans altération des autres composantes de la vision : les patients distinguent parfaitement les formes, les couleurs et les objets immobiles.

Suivre un objet ou une personne en déplacement devient soudain difficile : tout semble sauter brusquement d’un endroit à un autre, ou s’afficher par à-coups, comme une succession de clichés figés, une véritable vision stroboscopique. Des gestes quotidiens, apparemment anodins – se verser un verre d’eau, traverser la rue ou conduire – deviennent de véritables défis.

La perception du mouvement constitue un pilier fondamental de notre expérience visuelle quotidienne. Elle repose sur des calculs sophistiqués effectués par le cortex visuel et nous permet de détecter, puis d’analyser les variations des informations visuelles à travers l’espace et le temps, pour estimer la direction et la vitesse d’un déplacement.

D’un point de vue évolutif, cette aptitude s’est révélée cruciale : elle permet d’anticiper la trajectoire d’un danger, de saisir une proie ou d’éviter un obstacle. En somme, percevoir le mouvement, c’est pouvoir interagir efficacement avec un environnement en perpétuel changement.

Premiers cas d’akinétopsie rapportés en 1911

Les premiers cas d’akinétopsie ont été décrits dès 1911 chez un patient présentant des lésions occipitales bilatérales et incapable de suivre les objets en mouvement. Peu après, on observe une situation inverse chez des soldats blessés par balle dans la région visuelle primaire (V1) : bien qu’aveugles, certains conservent une perception consciente du mouvement visuel. Ce constat suggère que la perception du mouvement repose sur des circuits cérébraux distincts de ceux du cortex visuel primaire.

Cette hypothèse est ensuite confirmée par la description d’un patient capable de

percevoir le déplacement d’un objet sans pouvoir l’identifier ni discerner ses caractéristiques, sa couleur ou sa forme.

Le cas fondateur : la patiente LM

Ce n’est toutefois qu’en 1983 que le terme d’akinétopsie a acquis une reconnaissance scientifique avec la description détaillée de la patiente LM, une femme de 43 ans présentant des lésions postérieures bilatérales du cerveau.

Elle présente un trouble de la perception du mouvement et une capacité très limitée à différencier objets statiques et mobiles. Les lésions, localisées au cortex temporo-occipital latéral et à la substance blanche sous-jacente, touchent spécifiquement l’aire V5/MT (aire temporale moyenne). LM ne parvient à distinguer les objets fixes des objets en mouvement qu’à la périphérie de son champ visuel préservé. La spécificité de ce déficit montre que la perception du mouvement repose sur des mécanismes neuronaux indépendants de ceux impliqués dans la vision des formes.

Au quotidien, LM évite les situations impliquant plus de deux personnes : « Les personnes semblent apparaître ici ou là sans que je les voie bouger », dit-elle. Un suivi ultérieur montre l’irréversibilité de ces troubles.

D’autres observations, notamment celle du patient AF, atteint de lésions similaires, ont confirmé le rôle essentiel de l’aire MT/V5 de la région occipito-pariétale dans le traitement du mouvement visuel. Plus récemment, le cas TD a montré que cette région occipito-pariétale est particulièrement impliquée dans la perception des mouvements rapides (au-delà de 9 degrés par seconde), mais non des mouvements lents.

Ces études pionnières des années 1980 ont érigé l’akinétopsie comme entité neurologique à part entière et permis d’approfondir la compréhension des circuits cérébraux de la perception du mouvement.

L’incidence de l’akinétopsie reste inconnue, tant ce trouble neurologique est rare et souvent méconnu. Il est probable qu’un certain nombre de personnes en soient atteintes sans le savoir et vivent avec ce déficit, sans jamais bénéficier d’un diagnostic formel. Une revue récente recense seulement 16 cas documentés dans la littérature médicale au cours des quarante dernières années, soit à peine un cas publié tous les deux ans et demi.

Des arrêts sur images de plusieurs secondes

Bien que peu d’études aient évalué systématiquement le retentissement subjectif de l’akinétopsie, les témoignages individuels décrivent un trouble profondément déstabilisant, soulignent des chercheurs néerlandais dans une analyse publiée en février 2025 dans la revue en ligne Frontiers in Neurology.

Les personnes atteintes racontent percevoir le monde comme une succession d’images fixes, à la manière d’un stroboscope ou d’un arrêt sur image. Le monde leur apparaît fragmenté dès qu’il se met en mouvement : le vol des oiseaux apparaît morcelé, les personnes dans un escalier semblent se trouver à différents paliers sans transition fluide, et un liquide versé dans un verre semble figé, comme un bloc de glace.

Un patient évoque le malaise ressenti en marchant, incapable de maintenir une posture sûre tant la perception des déplacements lui échappe. D’autres expliquent heurter régulièrement des personnes en mouvement ou ne plus réussir à attraper un objet lancé.

Ces troubles de la perception du mouvement rendent les gestes les plus quotidiens périlleux, voire impossibles, comme marcher, cuisiner, lire, regarder la télévision ou prendre les transports.

Certaines situations se révèlent particulièrement dangereuses. Traverser la rue peut devenir risqué lorsqu’une voiture, perçue comme arrêtée et éloignée, se retrouve soudain très proche dès que la personne commence à traverser. En 2019, des neurologues japonais ont rapporté le cas d’un homme de 54 ans, victime d’épisodes d’akinétopsie, qui a provoqué un accident de la route. Percevant de façon erronée comme mobile un véhicule pourtant garé, il n’a pu freiner à temps et a heurté la voiture stationnée.

Les conséquences psychologiques sont tout aussi lourdes. Plusieurs patients décrivent leur peur face à des situations auparavant anodines, comme la proximité d’un animal ou d’une foule en mouvement, ainsi qu’un repli social et une apathie progressive. L’un d’eux, longtemps non diagnostiqué, s’est peu à peu isolé, délaissant sa famille et sa vie professionnelle, au fil d’années où il a été traité, en vain, par toutes sortes de médicaments.

En somme, l’akinétopsie dépasse largement le cadre sensoriel : elle affecte le bien-être émotionnel, la vie sociale et la capacité d’adaptation, et peut entraîner peur, phobies, passivité et isolement social.

Cécité au mouvement impliquant l’aire visuelle V5

Malgré sa rareté, cette affection offre aux chercheurs en neurosciences des clés précieuses pour mieux comprendre les mécanismes de la perception visuelle par le cerveau humain, souligne une revue de la littérature publiée en juillet 2025 par une équipe égyptienne dans l’Orphanet Journal of Rare Diseases.

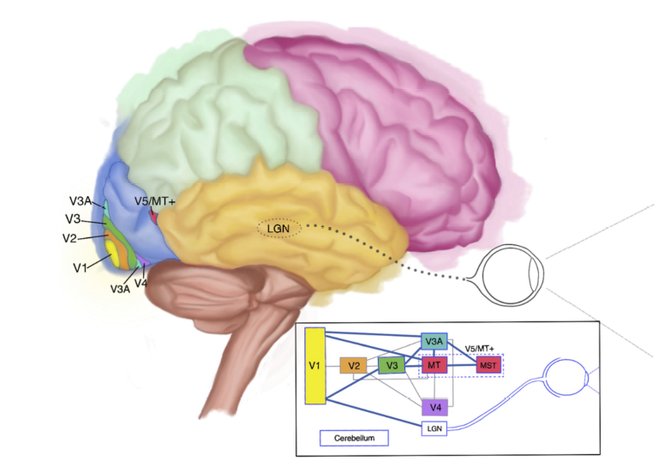

Sur le plan neuroanatomique, la perception du mouvement repose sur une chaîne complexe de traitements visuels. Les signaux issus des photorécepteurs gagnent d’abord le nerf optique, puis le cortex visuel primaire (V1), où s’effectue une première analyse de l’information. De là, l’information est relayée vers des aires corticales dites extra-striées, parmi lesquelles l’aire V5, aussi appelée aire temporale moyenne (MT).

Il est désormais admis que l’akinétopsie survient principalement lors de lésions bilatérales, ou d’un dysfonctionnement, de l’aire V5. Les patients peuvent percevoir et détecter les objets lents, mais sont incapables de percevoir les objets en mouvement rapide.

L’aire V5, également appelée aire temporale moyenne (MT), occupe une position stratégique à l’intersection des zones temporale, pariétale et occipitale du cerveau, c’est-à-dire dans la région temporo-pariéto-occipitale. Elle joue un rôle majeur dans l’évaluation de la vitesse et de la direction du mouvement, et intervient également dans la perception de la forme, l’attention et certains aspects sémantiques. L’aire V5 collabore avec la région voisine MST (medial superior temporal area), l’ensemble formant la zone fonctionnelle dite MT +.

Les lésions bilatérales de cette zone entraînent une akinétopsie complète : la perception du mouvement s’effondre, alors que la vision des formes et des couleurs demeure intacte. Certaines observations ont montré que des lésions unilatérales peuvent non seulement provoquer des troubles visuels limités à un seul hémichamp visuel (hémiakinétopsie), mais aussi entraîner une cécité au mouvement affectant l’ensemble du champ visuel.

La majorité des cas sont dus à des dommages cérébraux

Les causes de l’akinétopsie sont multiples, mais la majorité des cas décrits relève de lésions cérébrales structurelles, le plus souvent ischémiques (défaut d’apport sanguin) ou traumatiques, touchant la région occipito-pariéto-temporale où se situe l’aire V5/MT, essentielle à la perception du mouvement. Des infarctus bilatéraux de cette zone ont apporté les preuves les plus solides du rôle crucial de l’aire V5 dans la perception du mouvement.

Fait notable : tous les cas d’akinétopsie d’origine vasculaire rapportés impliquent l’hémisphère droit. Aucun n’a été attribué à un infarctus limité au seul hémisphère gauche, ce qui suggère une dominance fonctionnelle de l’aire V5 droite dans le traitement visuel du mouvement.

Des formes plus rares ont été observées dans le contexte de maladies neurodégénératives, notamment dans l’atrophie corticale postérieure associée à la maladie d’Alzheimer. Un cas a été rapporté chez un patient de 61 ans atteint de la maladie, qui se plaignait de difficultés de localisation dans le champ visuel gauche et de la sensation de voir des images doubles ou multiples lorsque des objets se déplaçaient vers la gauche.

Par ailleurs, un autre patient a développé une akinétopsie à la suite d’un traumatisme crânien, entraînant une atrophie corticale postérieure.

L’épilepsie peut également provoquer des épisodes d’akinétopsie. Une femme de 68 ans a ainsi rapporté quotidiennement une sensation désagréable de vision « gelée », sans couleurs, semblable à une photographie en noir et blanc. L’électroencéphalogramme a révélé des anomalies dans l’hémisphère droit. Les auteurs ont supposé que des décharges épileptiques issues de la région fronto-temporale droite s’étaient propagées, perturbant le fonctionnement des aires MT/V5 et V4 et entraînant la perte de la perception du mouvement et des couleurs. D’autres cas associent l’akinétopsie à des crises épileptiques focales touchant les cortex temporal et pariétal droits et incluant l’aire MT/V5.

Certaines intoxications médicamenteuses peuvent également provoquer une akinétopsie. Des épisodes décrits comme une succession d’images figées, à la manière d’un arrêt sur image, ont été rapportés avec certains antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine.

Par ailleurs, de façon expérimentale, une stimulation magnétique transcrânienne (TMS) appliquée sur une zone d’environ un centimètre de diamètre correspondant à l’aire V5 peut temporairement reproduire cette cécité au mouvement.

Enfin, plus rarement, l’akinétopsie a été observée chez des patients atteints de cancer, comme dans le cas de métastases cérébrales multiples mentionné au début de ce billet. Ces observations montrent que le trouble peut résulter aussi bien de lésions cérébrales primitives ou d’atrophie corticale, que de pathologies secondaires comme les métastases.

De quelques jours à plus de trente ans d’évolution

La durée de l’akinétopsie varie fortement selon les cas et les causes : certains patients sont atteints durant quelques jours seulement, tandis que d’autres en souffrent pendant des années, parfois plusieurs décennies.

Dans la majorité des témoignages étudiés, les symptômes persistent au-delà de cinq mois, et plusieurs cas font état d’une akinétopsie s’étalant sur un an, deux ans, plus de dix ans, et parfois jusqu’à trente ans. Une étude clinique menée sur vingt-cinq patients a montré que la moitié d’entre eux présentaient des symptômes continus ou progressifs, et que plus d’un sur deux (52 %) en souffrait encore après six mois.

Des options thérapeutiques limitées

Les possibilités de traitement de l’akinétopsie demeurent très restreintes, reposant avant tout sur la prise en charge de la cause sous-jacente lorsque celle-ci peut être identifiée et traitée.

Les rares succès thérapeutiques concernent principalement les formes liées à l’épilepsie. Un traitement antiépileptique adapté peut parfois faire disparaître entièrement les troubles. En cas d’intoxication médicamenteuse, l’arrêt du médicament responsable permet le plus souvent une récupération rapide.

Dans la majorité des cas, cependant, lorsque l’akinétopsie résulte de lésions corticales irréversibles ou de maladies neurodégénératives, le déficit persiste ou tend à s’aggraver. Une exception a été observée chez un patient victime d’un AVC traité précocement, dont l’infarctus cérébral récent avait pu être pris en charge par un agent antiplaquettaire.

Certaines études suggèrent la possibilité, grâce à un entraînement ciblé, de rééduquer les composantes préservées de la perception du mouvement. Des stratégies compensatoires, telles que l’apprentissage de l’évaluation de la vitesse des véhicules par le son, peuvent également favoriser l’autonomie et améliorer la qualité de vie au quotidien.

Il n’est pas rare que les personnes ignorent longtemps leur trouble visuel, jusqu’à ce qu’il provoque des conséquences concrètes : accident, phobie, isolement social. Cette méconnaissance, potentiellement lourde de conséquences, souligne la nécessité d’une meilleure sensibilisation auprès des professionnels de santé, des patients et du grand public.

En pratique, la prise en charge repose sur une évaluation minutieuse, la recherche d’une cause réversible, l’accompagnement du patient dans la compréhension de ses symptômes et la mise en place de soutiens adaptés visant à préserver son autonomie et sa qualité de vie.

Un trouble souvent méconnu

Plusieurs études récentes montrent que les troubles de la perception visuelle ne sont pas toujours reconnus pour ce qu’ils sont, ni par les professionnels de santé, ni par les personnes qui en souffrent. Selon leurs auteurs, cette méconnaissance tient avant tout à la rareté du trouble, encore mal connu, y compris des neurologues, psychiatres et ophtalmologistes, pourtant les plus susceptibles de le rencontrer en pratique clinique.

Il faut aussi souligner la difficulté rencontrée par les patients à verbaliser une expérience aussi déroutante : beaucoup ignorent pourquoi leur perception du monde a changé, ce qui retarde la démarche médicale ou aboutit à un diagnostic erroné.

Même lorsque les options thérapeutiques restent limitées, le fait de pouvoir nommer ce trouble, de comprendre qu’il ne s’agit pas d’une maladie psychiatrique, de savoir que d’autres en font l’expérience, et d’identifier la manière dont l’akinétopsie perturbe le quotidien, constitue une aide précieuse. Cela permet au patient de reprendre un certain contrôle sur sa vie et de bâtir un accompagnement réellement adapté à ses besoins.

Pour en savoir plus :

Mowafi S, Khashana R, Bakr M. Life in stop motion : a review of akinetopsia. Orphanet J Rare Dis. 2025 Jul 2 ; 20 (1) : 334. doi : 10.1186/s13023-025-03781-6

Browne JL, Krabbendam L, Blom JD. Akinetopsia : a systematic review on visual motion

blindness. Front Neurol. 2025 Feb 10 ; 15 : 1510807. doi : 10.3389/fneur.2024.1510807

Viscardi LH, Kleber FD, Custódio H, et al. Akinetopsia (visual motion blindness) associated with brain metastases : a case report. Neurol Sci. 2024 Sep ; 45 (9) : 4621-4623. doi : 10.1007/s10072-

024-07565-x

Van Swol JM, Thompson EB, Joffe JA, et al. Akinetopsia : A Systematic Review. J Neuroophthalmol. 2024 Sep 1 ; 44 (3) : e483-e488. doi : 10.1097/WNO.0000000000002032

Maeda K. Akinetopsia on Driving. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2019 Jul ; 28 (7) : e102-e103. doi : 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2019.02.036

Maeda K, Sugihara Y, Shiraishi T. Akinetopsia with achromatopsia due to focal epilepsy. Seizure. 2019 Apr ; 67 : 27-29. doi : 10.1016/j.seizure.2019.03.004