Jens Stoltenberg a été nommé secrétaire général de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en 2014, par le président des Etats-Unis, en l’occurrence Barack Obama, et il ne l’oublie jamais, même s’il sait que la chancelière allemande d’alors, Angela Merkel, a appuyé son choix.

Les Etats-Unis sont la puissance dominante au sein de l’Alliance et son plus gros contributeur : c’est un fait structurant de cette organisation, qui fait inévitablement de son « SecGen » un haut fonctionnaire suspect, aux yeux des Européens, d’être à la solde des Américains. « J’espère que vous ne ferez pas tout ce qu’ils vous demandent », lui glisse ainsi Angela Merkel dès le début de son mandat.

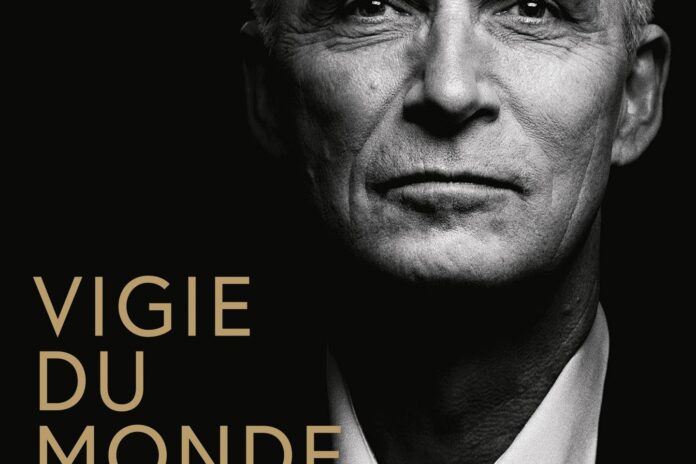

Dans un livre parfois étonnamment personnel pour ce Norvégien si réservé en public, Jens Stoltenberg explique comment il a composé avec cette contrainte dans une période, de 2014 à 2024, où la relation transatlantique a été mise à l’épreuve, et pas seulement pendant le premier mandat de Donald Trump, déjà tumultueux. Préserver l’unité de l’OTAN est devenu la mission prioritaire du secrétaire général.

Minutieusement documenté, car il a pris soin de garder des notes précises et des enregistrements des entretiens et réunions de ses dix ans à la tête de l’OTAN, Vigie du monde fournit notamment un éclairage impitoyable sur la manière dont deux présidents américains, Donald Trump puis Joe Biden, ont orchestré le retrait chaotique de leurs troupes d’Afghanistan sans le moindre égard pour leurs alliés européens.

Au terme de vingt ans d’une guerre dans laquelle ils ont été entraînés par les Etats-Unis, les Européens, surtout les Britanniques et les Allemands, ne cachent pas leur amertume au sujet de cet abandon sur lequel ils n’ont même pas été consultés.

Jens Stoltenberg prend ses fonctions en pleine crise syrienne et alors que la Russie vient d’annexer la Crimée. C’est le conflit en Ukraine, guerre européenne aux portes de l’OTAN, qui va dominer son mandat. Lui-même a pratiqué Vladimir Poutine lorsqu’il était premier ministre de Norvège et aurait volontiers poursuivi un dialogue avec la Russie. Mais il se heurte aux réticences des pays autrefois sous domination soviétique et la dureté de ses échanges avec Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, le fait déchanter. Surtout, il voit à quel point la faiblesse de la réaction occidentale – et en particulier américaine – à l’agressivité de la Russie ne fait qu’encourager le président russe à continuer.

Il vous reste 36.11% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.