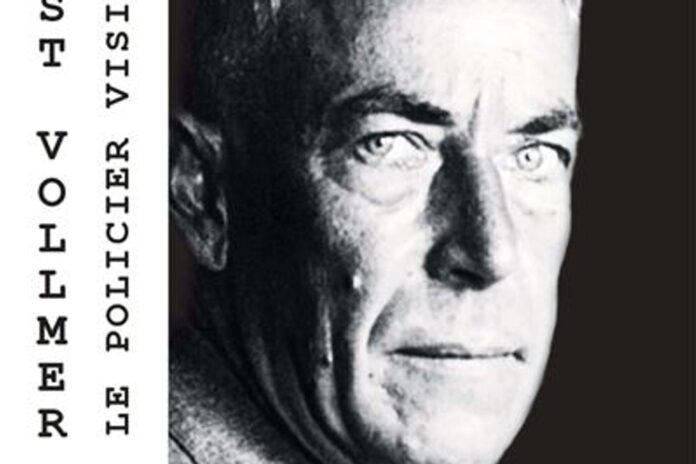

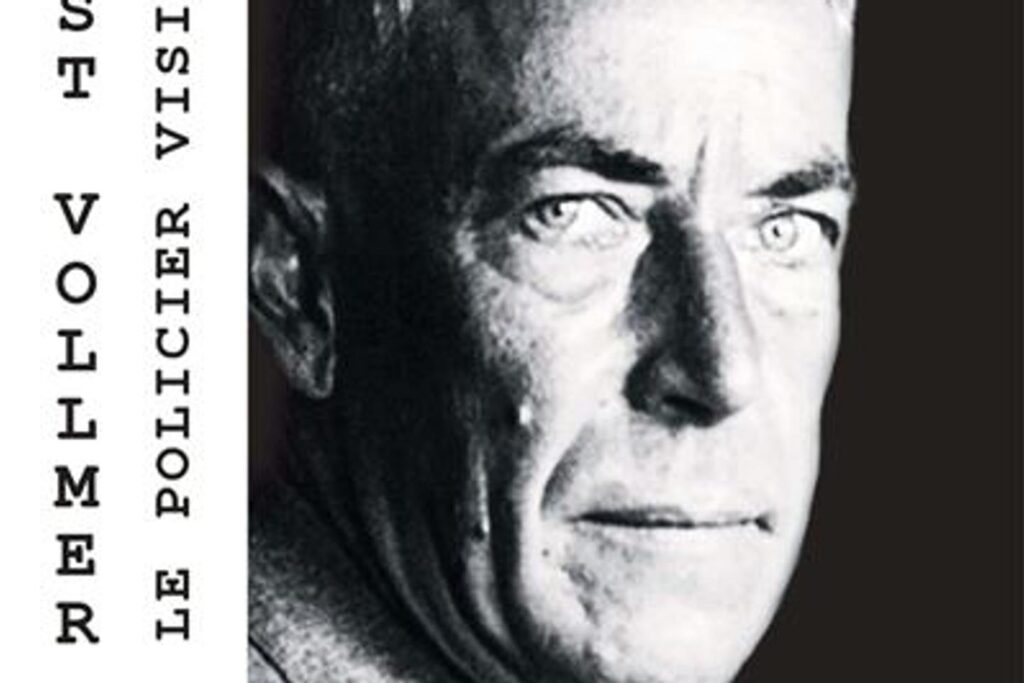

Livre. Et si, pour scruter l’avenir de la police, il fallait regarder vers le passé, du côté de la Californie, au début du XXe siècle ? C’est ce que propose Eric Meynard, spécialiste de l’histoire des forces et des politiques de sécurité, dans son ouvrage August Vollmer, le policier visionnaire, (Historien-Conseil, 256 pages, 20 euros). Cette biographie nous amène, en effet, à Berkeley, où August Vollmer (1876-1955), fils d’immigrants allemands, dessina les contours d’une police moderne et innovante, non pas seulement centrée sur sa vocation répressive mais sur une approche préventive.

Epicier, soldat puis postier avant d’être élu « marshal » à Berkeley en 1905 après avoir évité un drame ferroviaire : singulier parcours que celui d’un homme qui n’aura jamais fait d’études et se passionna pourtant pour les sciences sociales, la procédure pénale et la psychopathologie carcérale. Il en vint même à prôner la formation initiale et continue dans ces disciplines de policiers alors « méprisés à la fois pour leur incompétence et en raison de la politisation » de leur corps, tout entier aux mains d’instances municipales souvent corrompues.

Ce « policier visionnaire » fera de la police de Berkeley la première des Etats-Unis à être dotée de voitures, bientôt équipées de radios – une autre innovation. Il inventera, plus tard, les véhicules sérigraphiés et l’étude statistique fine des hauts lieux de la criminalité. S’il combat le crime organisé avec succès, August Vollmer développe aussi des idées iconoclastes : à ses yeux, la prostitution, l’alcoolisme et l’usage de stupéfiants ne sauraient relever de la compétence de la police, mais, plutôt, de l’action d’organismes chargés de la santé publique. Ses contemporains le raillent pour un progressisme jugé de mauvais aloi, mais lui n’en démord pas. Il se bat pour l’amélioration des conditions de détention afin que la prison cesse d’être une école de la récidive.

Railler pour son progressisme

Il vous reste 42.35% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.